8. Afrodescendientes en la independencia

¿Sabías que los pueblos afrodescendientes no solo fueron esclavizados, sino también protagonistas en las luchas de independencia de América? Sin ellos, la historia de libertad en el continente estaría incompleta.

¿Sabías que los pueblos afrodescendientes no solo fueron esclavizados, sino también protagonistas en las luchas de independencia de América? Sin ellos, la historia de libertad en el continente estaría incompleta.

En Haití, el líder Toussaint Louverture, hijo de esclavos, encabezó la revolución que dio origen a la primera república libre de América Latina en 1804. En Venezuela, hombres y mujeres afro lucharon en los ejércitos de Bolívar. En Colombia, figuras como Benkos Biohó ya habían resistido la esclavitud creando palenques, comunidades libres, que luego inspiraron la lucha independentista. Estas historias muestran que la independencia no fue solo obra de criollos ilustrados, sino también de afrodescendientes que ofrecieron su sangre por la libertad.

En Gálatas 5, San Pablo dice: “Para la libertad nos liberó Cristo”. La participación afro en la independencia encarna esa sed de libertad que viene de Dios mismo. No se trataba solo de política, sino de recuperar la dignidad.

Hoy, recordar a los afrodescendientes en la independencia nos obliga a preguntarnos: ¿cómo seguimos luchando por la verdadera libertad? Una libertad que incluye justicia social, respeto a la diversidad y reconocimiento de todas las raíces de nuestra historia.

7. Red de Pastoral Afro en América

¿Sabías que existe una red continental de pastoral afro que conecta comunidades desde Brasil hasta el Caribe? Esta red nació después de varios encuentros y hoy sigue viva.

¿Sabías que existe una red continental de pastoral afro que conecta comunidades desde Brasil hasta el Caribe? Esta red nació después de varios encuentros y hoy sigue viva.

La red de pastoral afro reúne obispos, sacerdotes, religiosas, líderes laicos y comunidades afrodescendientes. Su misión es acompañar la vida de los pueblos negros en la Iglesia, defendiendo su dignidad y su cultura. Gracias a esta red se organizan encuentros internacionales, se comparten cantos y materiales catequéticos en clave afro, y se fortalecen proyectos sociales en barrios marginados. Es una manera de decir: los afrodescendientes no son minoría olvidada, sino parte fundamental del cuerpo de Cristo en América.

San Pablo hablaba del cuerpo de Cristo como una comunidad de muchos miembros (1 Cor 12). La pastoral afro es un miembro vivo de ese cuerpo, que aporta música, danza, espiritualidad comunitaria y una fuerte voz de justicia.

La red de pastoral afro nos enseña que no estamos solos. Cada comunidad afro, por pequeña que parezca, es parte de un continente que camina unido. La pregunta es: ¿qué podemos aportar nosotros a esta gran red de vida y fe?

6. Marimba del Pacífico, música de resistencia

¿Sabías que un instrumento puede ser símbolo de identidad, resistencia y espiritualidad? Hablamos de la marimba de chonta, usada en las comunidades afro del Pacífico colombiano.

¿Sabías que un instrumento puede ser símbolo de identidad, resistencia y espiritualidad? Hablamos de la marimba de chonta, usada en las comunidades afro del Pacífico colombiano.

La marimba se construye con madera de chonta y resonadores de guadua. Su sonido profundo recuerda el eco de los bosques y de los tambores africanos. Llegó con los ancestros esclavizados desde África central y se convirtió en el corazón de la música del Pacífico. La UNESCO la declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2010. En los velorios, la marimba acompaña los cantos de alabaos; en las fiestas patronales, anima danzas como el currulao. Así, un mismo instrumento sirve para llorar y para celebrar.

En los salmos leemos: “Alabad a Dios con tambores y danzas, alabadlo con instrumentos de cuerda y flautas” (Salmo 150). La marimba es precisamente eso: un instrumento que alaba y que conecta la tierra, la cultura y la fe.

La marimba nos recuerda que la música afro no es simple entretenimiento: es oración, resistencia y comunidad. Nos invita a preguntarnos: ¿qué instrumentos de nuestra cultura podemos usar hoy para alabar a Dios?

5. Procesiones afro en el Pacífico colombiano

¿Sabías que en el Pacífico colombiano, especialmente en Chocó y en Cali, las procesiones de Semana Santa son reconocidas como patrimonio cultural de la nación? No son simples desfiles religiosos: son una mezcla de fe, música y memoria afro.

¿Sabías que en el Pacífico colombiano, especialmente en Chocó y en Cali, las procesiones de Semana Santa son reconocidas como patrimonio cultural de la nación? No son simples desfiles religiosos: son una mezcla de fe, música y memoria afro.

Durante la Semana Santa, las calles se llenan de imágenes religiosas que recorren los barrios. Pero lo que distingue a estas procesiones es el canto de los alabao, rezos cantados en coro que acompañan los pasos. Los alabao son cantos funerarios heredados de los ancestros africanos. Se entonan con voces graves, lentas, repetitivas, que transmiten un profundo sentido espiritual. Las procesiones son también un espacio de resistencia cultural: aunque las comunidades afro fueron marginadas por siglos, en estas celebraciones afirman su identidad y muestran que su fe tiene un estilo propio.

El alabao recuerda las palabras de Jesús en Juan 14: “No se turbe vuestro corazón; en la casa de mi Padre hay muchas moradas”. Estos cantos son oraciones de esperanza en medio del dolor de la muerte.

Hoy, las procesiones afro del Pacífico nos invitan a reconocer que el pueblo afro no solo heredó sufrimiento, sino también una espiritualidad rica y viva que nos enseña a rezar cantando y a llorar con esperanza.

4. Cofradías afro en el siglo XVII

¿Sabías que, mucho antes de que existieran movimientos sociales organizados, los afrodescendientes ya se reunían en hermandades de fe? Se llamaban cofradías y surgieron en ciudades como Cartagena de Indias en Colombia y Salvador de Bahía en Brasil, en el siglo XVII.

¿Sabías que, mucho antes de que existieran movimientos sociales organizados, los afrodescendientes ya se reunían en hermandades de fe? Se llamaban cofradías y surgieron en ciudades como Cartagena de Indias en Colombia y Salvador de Bahía en Brasil, en el siglo XVII.

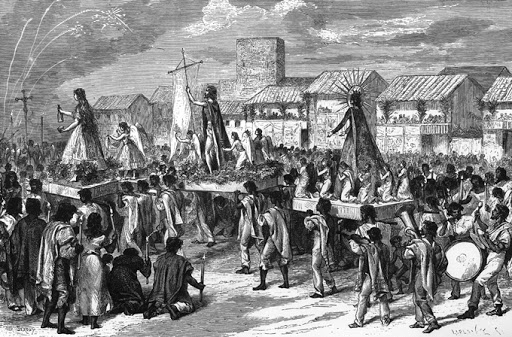

Las cofradías eran asociaciones religiosas donde los esclavizados y libertos podían rezar, celebrar fiestas patronales y ayudarse mutuamente. Aunque vivían bajo opresión, en esos espacios podían experimentar un poco de libertad espiritual y cultural. Muchas veces tenían a un santo patrono —como San Benito de Palermo o la Virgen del Rosario— y organizaban procesiones con música, tambores y danzas. Allí se mezclaban elementos del catolicismo con expresiones africanas, creando un cristianismo afroamericano único.

Las cofradías fueron una semilla de comunidad. Nos recuerdan que donde hay fe y fraternidad, surge esperanza. Hechos 2 describe a los primeros cristianos como una comunidad que compartía todo y rezaba unida: eso mismo vivieron los afrodescendientes en sus cofradías.

Hoy podemos preguntarnos: ¿cómo son nuestras cofradías modernas? Tal vez son grupos de pastoral afro, ministerios de música o comunidades de base. Lo importante es que sigamos creando espacios donde la fe y la cultura afro caminen juntas.

3. La Biblia leída en clave afro

¿Sabías que para muchas comunidades afro la historia del Éxodo es como un espejo? Así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, los afrodescendientes ven en ese relato su propia historia de lucha por la libertad.

En las comunidades afro de Brasil, Colombia y el Caribe, los catequistas y líderes leen la Biblia no de forma abstracta, sino desde la vida concreta. El Éxodo, los salmos de liberación, y las palabras de Jesús en Lucas 4: “He venido a liberar a los oprimidos”, son textos que cobran vida en medio de quienes han sufrido racismo y exclusión. Esta lectura en clave afro no es ideología: es espiritualidad que conecta la Palabra con la historia viva del pueblo.

La Biblia nos recuerda que Dios siempre toma partido por los pobres y los oprimidos. Al leerla en clave afro, se descubre un Dios que camina con los pueblos negros en su historia de sufrimiento, resistencia y esperanza.

La pregunta es: ¿cómo leemos hoy la Palabra desde nuestra propia historia? La pastoral afro nos invita a abrir la Biblia no solo para estudiarla, sino para escuchar cómo Dios habla a la realidad de nuestro pueblo.

2. Lenguas africanas en la liturgia

¿Sabías que en algunos encuentros afro se han rezado misas en lenguas africanas? Palabras en kikongo, yoruba y swahili han resonado en templos de Brasil, Colombia y Haití. Esto no es casualidad: es una manera de recordar que la fe también se expresa en la lengua del corazón.

¿Sabías que en algunos encuentros afro se han rezado misas en lenguas africanas? Palabras en kikongo, yoruba y swahili han resonado en templos de Brasil, Colombia y Haití. Esto no es casualidad: es una manera de recordar que la fe también se expresa en la lengua del corazón.

Cuando los africanos fueron traídos a América como esclavizados, perdieron mucho: familia, tierra, libertad. Pero no perdieron sus lenguas. A través de canciones, rezos y proverbios, mantuvieron vivo su espíritu. Al incluir estas lenguas en la liturgia, la Iglesia reconoce la riqueza cultural que viajó en la memoria de los ancestros. Los cantos en kikongo o yoruba no son simples adornos: son un modo de decir “Dios escucha todas las voces, incluso aquellas que fueron silenciadas por la esclavitud”.

Profundización pastoral

En Apocalipsis 7 se nos dice que una multitud de pueblos de todas las lenguas alaban al Cordero. La liturgia afro es un adelanto de esa visión. Cada lengua usada en la misa no divide, sino que multiplica la comunión.

La pregunta es: ¿qué lengua afro podemos rescatar en nuestras comunidades hoy? Que nuestras liturgias se llenen de palabras ancestrales para que, al rezar, también celebremos nuestra identidad.

1. Primer encuentro de pastoral afro en América Latina

¿Sabías que los encuentros de pastoral afro en América Latina surgieron en un momento clave de la historia? Hablamos de los años 70 y 80, cuando en muchos países se buscaba reconocer a los pueblos afrodescendientes no solo como parte de la historia pasada, sino como protagonistas de la fe y de la vida social.

¿Sabías que los encuentros de pastoral afro en América Latina surgieron en un momento clave de la historia? Hablamos de los años 70 y 80, cuando en muchos países se buscaba reconocer a los pueblos afrodescendientes no solo como parte de la historia pasada, sino como protagonistas de la fe y de la vida social.

El primer gran encuentro de pastoral afro se realizó en Brasil en 1980. Allí participaron obispos, religiosas, laicos y líderes comunitarios afrodescendientes. Fue una experiencia única porque, por primera vez, se compartieron de manera oficial los desafíos de ser afro y católico en América. Se habló del racismo, de la marginación social, pero también de la riqueza cultural afro: la música, los tambores, la danza y la espiritualidad comunitaria. Este evento marcó el inicio de una red continental, que hasta hoy sigue creciendo, uniendo a comunidades afro de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, el Caribe y más allá.

Profundización pastoral

La Biblia nos enseña en Hechos 2 que el Espíritu Santo habló a cada pueblo en su propia lengua. Este encuentro afro fue una actualización de Pentecostés: la fe hablada y vivida en clave afro. La pastoral afro abrió un espacio para que los afrodescendientes fueran reconocidos como hijos de Dios con identidad y dignidad propia.

El primer encuentro fue como sembrar una semilla que hoy sigue dando frutos. Nos invita a preguntarnos: ¿cómo reconocemos hoy la voz afro en nuestras comunidades? La pastoral afro no es solo memoria, es camino presente de dignidad y de fe.