Uncategorised

8. Afrodescendientes en la independencia

¿Sabías que los pueblos afrodescendientes no solo fueron esclavizados, sino también protagonistas en las luchas de independencia de América? Sin ellos, la historia de libertad en el continente estaría incompleta.

¿Sabías que los pueblos afrodescendientes no solo fueron esclavizados, sino también protagonistas en las luchas de independencia de América? Sin ellos, la historia de libertad en el continente estaría incompleta.

En Haití, el líder Toussaint Louverture, hijo de esclavos, encabezó la revolución que dio origen a la primera república libre de América Latina en 1804. En Venezuela, hombres y mujeres afro lucharon en los ejércitos de Bolívar. En Colombia, figuras como Benkos Biohó ya habían resistido la esclavitud creando palenques, comunidades libres, que luego inspiraron la lucha independentista. Estas historias muestran que la independencia no fue solo obra de criollos ilustrados, sino también de afrodescendientes que ofrecieron su sangre por la libertad.

En Gálatas 5, San Pablo dice: “Para la libertad nos liberó Cristo”. La participación afro en la independencia encarna esa sed de libertad que viene de Dios mismo. No se trataba solo de política, sino de recuperar la dignidad.

Hoy, recordar a los afrodescendientes en la independencia nos obliga a preguntarnos: ¿cómo seguimos luchando por la verdadera libertad? Una libertad que incluye justicia social, respeto a la diversidad y reconocimiento de todas las raíces de nuestra historia.

7. Red de Pastoral Afro en América

¿Sabías que existe una red continental de pastoral afro que conecta comunidades desde Brasil hasta el Caribe? Esta red nació después de varios encuentros y hoy sigue viva.

¿Sabías que existe una red continental de pastoral afro que conecta comunidades desde Brasil hasta el Caribe? Esta red nació después de varios encuentros y hoy sigue viva.

La red de pastoral afro reúne obispos, sacerdotes, religiosas, líderes laicos y comunidades afrodescendientes. Su misión es acompañar la vida de los pueblos negros en la Iglesia, defendiendo su dignidad y su cultura. Gracias a esta red se organizan encuentros internacionales, se comparten cantos y materiales catequéticos en clave afro, y se fortalecen proyectos sociales en barrios marginados. Es una manera de decir: los afrodescendientes no son minoría olvidada, sino parte fundamental del cuerpo de Cristo en América.

San Pablo hablaba del cuerpo de Cristo como una comunidad de muchos miembros (1 Cor 12). La pastoral afro es un miembro vivo de ese cuerpo, que aporta música, danza, espiritualidad comunitaria y una fuerte voz de justicia.

La red de pastoral afro nos enseña que no estamos solos. Cada comunidad afro, por pequeña que parezca, es parte de un continente que camina unido. La pregunta es: ¿qué podemos aportar nosotros a esta gran red de vida y fe?

6. Marimba del Pacífico, música de resistencia

¿Sabías que un instrumento puede ser símbolo de identidad, resistencia y espiritualidad? Hablamos de la marimba de chonta, usada en las comunidades afro del Pacífico colombiano.

¿Sabías que un instrumento puede ser símbolo de identidad, resistencia y espiritualidad? Hablamos de la marimba de chonta, usada en las comunidades afro del Pacífico colombiano.

La marimba se construye con madera de chonta y resonadores de guadua. Su sonido profundo recuerda el eco de los bosques y de los tambores africanos. Llegó con los ancestros esclavizados desde África central y se convirtió en el corazón de la música del Pacífico. La UNESCO la declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2010. En los velorios, la marimba acompaña los cantos de alabaos; en las fiestas patronales, anima danzas como el currulao. Así, un mismo instrumento sirve para llorar y para celebrar.

En los salmos leemos: “Alabad a Dios con tambores y danzas, alabadlo con instrumentos de cuerda y flautas” (Salmo 150). La marimba es precisamente eso: un instrumento que alaba y que conecta la tierra, la cultura y la fe.

La marimba nos recuerda que la música afro no es simple entretenimiento: es oración, resistencia y comunidad. Nos invita a preguntarnos: ¿qué instrumentos de nuestra cultura podemos usar hoy para alabar a Dios?

5. Procesiones afro en el Pacífico colombiano

¿Sabías que en el Pacífico colombiano, especialmente en Chocó y en Cali, las procesiones de Semana Santa son reconocidas como patrimonio cultural de la nación? No son simples desfiles religiosos: son una mezcla de fe, música y memoria afro.

¿Sabías que en el Pacífico colombiano, especialmente en Chocó y en Cali, las procesiones de Semana Santa son reconocidas como patrimonio cultural de la nación? No son simples desfiles religiosos: son una mezcla de fe, música y memoria afro.

Durante la Semana Santa, las calles se llenan de imágenes religiosas que recorren los barrios. Pero lo que distingue a estas procesiones es el canto de los alabao, rezos cantados en coro que acompañan los pasos. Los alabao son cantos funerarios heredados de los ancestros africanos. Se entonan con voces graves, lentas, repetitivas, que transmiten un profundo sentido espiritual. Las procesiones son también un espacio de resistencia cultural: aunque las comunidades afro fueron marginadas por siglos, en estas celebraciones afirman su identidad y muestran que su fe tiene un estilo propio.

El alabao recuerda las palabras de Jesús en Juan 14: “No se turbe vuestro corazón; en la casa de mi Padre hay muchas moradas”. Estos cantos son oraciones de esperanza en medio del dolor de la muerte.

Hoy, las procesiones afro del Pacífico nos invitan a reconocer que el pueblo afro no solo heredó sufrimiento, sino también una espiritualidad rica y viva que nos enseña a rezar cantando y a llorar con esperanza.

4. Cofradías afro en el siglo XVII

¿Sabías que, mucho antes de que existieran movimientos sociales organizados, los afrodescendientes ya se reunían en hermandades de fe? Se llamaban cofradías y surgieron en ciudades como Cartagena de Indias en Colombia y Salvador de Bahía en Brasil, en el siglo XVII.

¿Sabías que, mucho antes de que existieran movimientos sociales organizados, los afrodescendientes ya se reunían en hermandades de fe? Se llamaban cofradías y surgieron en ciudades como Cartagena de Indias en Colombia y Salvador de Bahía en Brasil, en el siglo XVII.

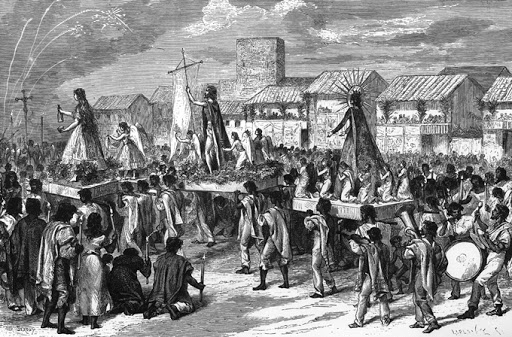

Las cofradías eran asociaciones religiosas donde los esclavizados y libertos podían rezar, celebrar fiestas patronales y ayudarse mutuamente. Aunque vivían bajo opresión, en esos espacios podían experimentar un poco de libertad espiritual y cultural. Muchas veces tenían a un santo patrono —como San Benito de Palermo o la Virgen del Rosario— y organizaban procesiones con música, tambores y danzas. Allí se mezclaban elementos del catolicismo con expresiones africanas, creando un cristianismo afroamericano único.

Las cofradías fueron una semilla de comunidad. Nos recuerdan que donde hay fe y fraternidad, surge esperanza. Hechos 2 describe a los primeros cristianos como una comunidad que compartía todo y rezaba unida: eso mismo vivieron los afrodescendientes en sus cofradías.

Hoy podemos preguntarnos: ¿cómo son nuestras cofradías modernas? Tal vez son grupos de pastoral afro, ministerios de música o comunidades de base. Lo importante es que sigamos creando espacios donde la fe y la cultura afro caminen juntas.

3. La Biblia leída en clave afro

¿Sabías que para muchas comunidades afro la historia del Éxodo es como un espejo? Así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, los afrodescendientes ven en ese relato su propia historia de lucha por la libertad.

En las comunidades afro de Brasil, Colombia y el Caribe, los catequistas y líderes leen la Biblia no de forma abstracta, sino desde la vida concreta. El Éxodo, los salmos de liberación, y las palabras de Jesús en Lucas 4: “He venido a liberar a los oprimidos”, son textos que cobran vida en medio de quienes han sufrido racismo y exclusión. Esta lectura en clave afro no es ideología: es espiritualidad que conecta la Palabra con la historia viva del pueblo.

La Biblia nos recuerda que Dios siempre toma partido por los pobres y los oprimidos. Al leerla en clave afro, se descubre un Dios que camina con los pueblos negros en su historia de sufrimiento, resistencia y esperanza.

La pregunta es: ¿cómo leemos hoy la Palabra desde nuestra propia historia? La pastoral afro nos invita a abrir la Biblia no solo para estudiarla, sino para escuchar cómo Dios habla a la realidad de nuestro pueblo.

2. Lenguas africanas en la liturgia

¿Sabías que en algunos encuentros afro se han rezado misas en lenguas africanas? Palabras en kikongo, yoruba y swahili han resonado en templos de Brasil, Colombia y Haití. Esto no es casualidad: es una manera de recordar que la fe también se expresa en la lengua del corazón.

¿Sabías que en algunos encuentros afro se han rezado misas en lenguas africanas? Palabras en kikongo, yoruba y swahili han resonado en templos de Brasil, Colombia y Haití. Esto no es casualidad: es una manera de recordar que la fe también se expresa en la lengua del corazón.

Cuando los africanos fueron traídos a América como esclavizados, perdieron mucho: familia, tierra, libertad. Pero no perdieron sus lenguas. A través de canciones, rezos y proverbios, mantuvieron vivo su espíritu. Al incluir estas lenguas en la liturgia, la Iglesia reconoce la riqueza cultural que viajó en la memoria de los ancestros. Los cantos en kikongo o yoruba no son simples adornos: son un modo de decir “Dios escucha todas las voces, incluso aquellas que fueron silenciadas por la esclavitud”.

Profundización pastoral

En Apocalipsis 7 se nos dice que una multitud de pueblos de todas las lenguas alaban al Cordero. La liturgia afro es un adelanto de esa visión. Cada lengua usada en la misa no divide, sino que multiplica la comunión.

La pregunta es: ¿qué lengua afro podemos rescatar en nuestras comunidades hoy? Que nuestras liturgias se llenen de palabras ancestrales para que, al rezar, también celebremos nuestra identidad.

1. Primer encuentro de pastoral afro en América Latina

¿Sabías que los encuentros de pastoral afro en América Latina surgieron en un momento clave de la historia? Hablamos de los años 70 y 80, cuando en muchos países se buscaba reconocer a los pueblos afrodescendientes no solo como parte de la historia pasada, sino como protagonistas de la fe y de la vida social.

¿Sabías que los encuentros de pastoral afro en América Latina surgieron en un momento clave de la historia? Hablamos de los años 70 y 80, cuando en muchos países se buscaba reconocer a los pueblos afrodescendientes no solo como parte de la historia pasada, sino como protagonistas de la fe y de la vida social.

El primer gran encuentro de pastoral afro se realizó en Brasil en 1980. Allí participaron obispos, religiosas, laicos y líderes comunitarios afrodescendientes. Fue una experiencia única porque, por primera vez, se compartieron de manera oficial los desafíos de ser afro y católico en América. Se habló del racismo, de la marginación social, pero también de la riqueza cultural afro: la música, los tambores, la danza y la espiritualidad comunitaria. Este evento marcó el inicio de una red continental, que hasta hoy sigue creciendo, uniendo a comunidades afro de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, el Caribe y más allá.

Profundización pastoral

La Biblia nos enseña en Hechos 2 que el Espíritu Santo habló a cada pueblo en su propia lengua. Este encuentro afro fue una actualización de Pentecostés: la fe hablada y vivida en clave afro. La pastoral afro abrió un espacio para que los afrodescendientes fueran reconocidos como hijos de Dios con identidad y dignidad propia.

El primer encuentro fue como sembrar una semilla que hoy sigue dando frutos. Nos invita a preguntarnos: ¿cómo reconocemos hoy la voz afro en nuestras comunidades? La pastoral afro no es solo memoria, es camino presente de dignidad y de fe.

- Detalles

- Categoría: Uncategorised

- Visto: 18993

Discriminación racial en las universidades: nuevo informe de la Cátedra UNESCO-ESIAL

Más de mil estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores indígenas y afrodescendientes de 19 países participaron en el relevamiento.

Un informe de la Cátedra UNESCO de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la UNTREF (ESIAL) reveló que menos del 10% de las universidades de Latinoamérica cuentan con mecanismos independientes para abordar casos de discriminación étnico-raciales. Este dato resalta la escasa respuesta institucional frente a una problemática que afecta en especial a estudiantes, docentes y trabajadores indígenas y afrodescendientes que siguen siendo las principales víctimas de racismo en los espacios académicos.

El Informe regional de la consulta exploratoria sobre discriminación étnico-racial en universidades de América Latina surge como resultado de un relevamiento realizado entre los meses de junio y septiembre de 2024. Participaron docentes, investigadores y trabajadores de universidades de 19 países de la región. Entre los resultados más relevantes, se destaca que la mayoría de las personas que reportaron situaciones de discriminación se identifican como indígenas o afrodescendientes y que solo el 3,8% de los casos fueron denunciados ante instancias públicas. Además, las respuestas pusieron en evidencia la escasa –aunque valorada- intervención docente, la falta de datos oficiales sobre pertenencias-raciales en el sistema étnico universitario y una preocupante naturalización del racismo en los entornos académicos con un fuerte impacto negativo en las trayectorias educativas y profesionales.

Como respuesta, la Cátedra UNESCO-ESIAL de la UNTREF anunció la creación de un Registro permanente de experiencias de discriminación étnico-racial en universidades latinoamericanas . Esta herramienta permitirá continuar documentando la problemática, fortalecer la generación de conocimiento y promover estrategias para erradicar el racismo en la educación superior. Además, el próximo 25 de junio se llevará a cabo una mesa de trabajo para debatir los hallazgos del informe y avanzar en propuestas concretas con referentes del ámbito académico. Este estudio se enmarca en una línea de trabajo sostenida por dicha Cátedra, que continúa los esfuerzos iniciados en 2007 por el Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC) y profundizados desde 2012 por el Programa de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA) de la UNTREF.

Para más información, los interesados pueden escribir un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o ingresar al sitio web de la Cátedra.

- Detalles

- Categoría: Uncategorised

- Visto: 6572

FILIPINAS

EL ROSARIO EN LOS JEEPNEYS

Los conductores de jeepneys -medios de transporte público muy populares construidos a partir de los antiguos jeeps de las Fuerzas Armadas estadounidenses- suelen colgar rosarios y mostrar imágenes religiosas en sus salpicaderos. ¿A qué se debe esta devoción por los objetos religiosos en los jeepneys?

Noel Sakie

Cuando uno viaja en jeepney en Filipinas, está acostumbrado a ver un rosario colgado en el espejo retrovisor del vehículo. A veces, la imagen del Santo Niño o de la Virgen María aparece en el salpicadero del vehículo. ¿A qué se debe esta devoción por los objetos religiosos en los jeepneys? Hablando con algunos de los conductores de jeepney sobre la exhibición de rosarios y artículos religiosos en el interior de sus jeepneys, la primera razón que dan es «para protegerse del mal». Para ellos, los objetos religiosos son un escudo contra todo lo malo.

Cuando uno viaja en jeepney en Filipinas, está acostumbrado a ver un rosario colgado en el espejo retrovisor del vehículo. A veces, la imagen del Santo Niño o de la Virgen María aparece en el salpicadero del vehículo. ¿A qué se debe esta devoción por los objetos religiosos en los jeepneys? Hablando con algunos de los conductores de jeepney sobre la exhibición de rosarios y artículos religiosos en el interior de sus jeepneys, la primera razón que dan es «para protegerse del mal». Para ellos, los objetos religiosos son un escudo contra todo lo malo.

De hecho, antes de salir a la carretera, los conductores suelen realizar un ritual: tocan o sostienen brevemente el rosario o los objetos religiosos colgados y luego se persignan. Con este ritual, los conductores de jeepney encomiendan sus vidas a Dios, pidiéndole que les proteja de todo mal.

La protección contra el mal es la primera razón por la que los conductores llevan rosarios y otros objetos religiosos en sus coches. Creen que, a través de ellos, Dios les protege del mal.

Kuya (hermano) Jen, conductor de jeepney de Parañaque, lleva 16 años con un librito de oraciones a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro en la cartera. La razón por la que tiene ese librito es también para protegerse. Cree que Nuestra Madre del Perpetuo Socorro es su protectora. Kuya Jen dice: "Una vez en la carretera, tenemos que rezar y pedir al Señor y a la Virgen que nos protejan. Y creo que lo hacen. Es necesario pedir protección cuando salimos de casa. Pueden ocurrir muchas cosas malas cuando estamos en la carretera".

Otra razón para tener objetos religiosos dentro de los jeepneys es la buena salud. Los conductores creen que los rosarios y las imágenes de Jesús y María traen buena salud. Kuya Richard, conductor de jeepneys desde hace casi veinte años, dice: «binibigyan Nila kami ng Magandang kalusugan» (Dan buena salud). «Necesitamos buena salud para trabajar y sólo Dios puede darnos buena salud». Como es católico, siempre que pasa por delante de una iglesia se persigna. Y muchos de sus colegas hacen lo mismo. Pretenden tener objetos religiosos dentro de sus jeepneys para estar sanos y fuertes para seguir trabajando. "Ser conductor de jeepney es un trabajo exigente. Requiere buena salud", repite Kuya Richard.

Kuya John Marie está de acuerdo en que estos artículos religiosos en sus jeepneys les dan buena salud a  ellos y a sus respectivas familias. La presencia de artículos religiosos en los jeepneys también identifica la creencia religiosa del propietario del jeepney o del conductor. Si el jeepney lleva un rosario colgado en el espejo retrovisor, el propietario es católico. Kuya Francis Dayola, conductor de jeepney desde hace 23 años, dice: "Cuando ves un rosario en el jeepney, sabes que el conductor o el propietario es católico. Los no católicos no ponen un rosario en sus jeepneys". Para él, la presencia de un rosario en su jeepney le recuerda que Dios está con él. «Araw araw, bawat minuto, kasama ko ang Panginoon» (cada día, cada minuto, Dios está conmigo).

ellos y a sus respectivas familias. La presencia de artículos religiosos en los jeepneys también identifica la creencia religiosa del propietario del jeepney o del conductor. Si el jeepney lleva un rosario colgado en el espejo retrovisor, el propietario es católico. Kuya Francis Dayola, conductor de jeepney desde hace 23 años, dice: "Cuando ves un rosario en el jeepney, sabes que el conductor o el propietario es católico. Los no católicos no ponen un rosario en sus jeepneys". Para él, la presencia de un rosario en su jeepney le recuerda que Dios está con él. «Araw araw, bawat minuto, kasama ko ang Panginoon» (cada día, cada minuto, Dios está conmigo).

Artículos religiosos como rosarios, imágenes y crucifijos en los coches son expresiones de la fe de la gente. Estos artículos religiosos aumentan en la gente un cierto sentido de relación con Dios, sintiendo su presencia amorosa incluso en la carretera. A través de estos artículos religiosos, los conductores de jeepney experimentan a Dios dentro de la iglesia y más aún cuando conducen a diario. Detrás de estos artículos religiosos en el jeepney se esconde una profunda espiritualidad. La Iglesia católica la llama piedad popular. La piedad popular es una expresión de fe propia de un entorno y una cultura concretos. Para la Iglesia, la piedad popular es «un tesoro del pueblo de Dios». Manifiesta «una sed de Dios que sólo conocen los pobres y los humildes». Como vemos, en la vida de los conductores de jeepney hay un profundo sentido de reverencia a Dios. Esto explica la señal de la cruz que la mayoría de ellos hace cada vez que pasa por una iglesia.

Sea cual sea la razón que den para colgar rosarios y poner otros objetos religiosos en su vehículo, lo cierto es que esta práctica revela su fe. No tienen miedo ni vergüenza de expresar públicamente su fe católica. Esta expresión de su fe a través de los artículos religiosos (rosario, imágenes, crucifijo) muestra, a sabiendas o no, cuánto aman y atesoran su fe y quieren compartirla con los demás para que también la conozcan.

Atesoran tanto su fe que la transmiten de generación en generación. Una mujer que vende turones (rollos de plátano fritos) en la estación de jeepneys de Sucat Highway dice: «Colgar rosarios y tener imágenes de Mamá María y del Santo Niño en los jeepneys se ha convertido en una tradición para los filipinos». Para ella, es un legado de la fe católica filipina transmitido de generación en generación. Dicha práctica (colgar rosarios, imágenes de Mamá María y del Santo Niño en los jeepneys) puede parecer tan ordinaria sin mayor importancia.

Sin embargo, esta práctica describe de forma sencilla y significativa la fe de un filipino corriente, que Dios forma parte de su vida cotidiana.

- Detalles

El distrito de río Santiago, provincia de Condorcanqui (Amazonas), es uno de los distritos que eclesiásticamente forman parte del Vicariato de Jaén, una zona habitada por el pueblo awajún y wampís, donde en los últimos años se viene acentuando la tala y minería ilegal, afectando cuencas como la del río Santiago, tributario del Marañón.

El distrito de río Santiago, provincia de Condorcanqui (Amazonas), es uno de los distritos que eclesiásticamente forman parte del Vicariato de Jaén, una zona habitada por el pueblo awajún y wampís, donde en los últimos años se viene acentuando la tala y minería ilegal, afectando cuencas como la del río Santiago, tributario del Marañón.

El Obispo del Vicariato, Mons. Alfredo Vizcarra Mori S.J, emitió un comunicado alertando que “la semana pasada un grupo de personas vinculadas a la minería ilegal han ingresado con sus dragas a territorio wampis, para explotar ilegalmente los recursos naturales de la región y con ello contaminar nuestra bella y valiosa cuenca hídrica, que es vital para la existencia de los seres humanos y todos los seres vivos del bosque”.

Mons. Vizcarra, precisa que “este hecho agrava aún más la situación en la zona, dado que en la cuenca del río Cenepa, desde casi un año, han llegado numerosas dragas de la minería ilegal y, desde hace tiempo atrás, en la Cordillera del Cóndor, mineros del Ecuador y colonos venidos de otras partes del país están extrayendo ilegalmente el oro. Se trata de cientos de túneles y grietas en los que también, se utiliza mercurio; actualmente las consecuencias son graves, en los ríos de la provincia de Condorcanqui están acabando con los peces y toda la vida que habita en las cuencas”.

En otra parte del comunicado, se incide en que “todo esto sucede sin que haya una autoridad que detenga este tipo de actividades, a pesar del enorme perjuicio de contaminación de las aguas de los ríos Cenepa, Santiago, Marañón y las quebradas de la Cordillera del Cóndor”.

Con preocupación del obispo del Vicariato, señala que “en esas condiciones, la minería y la tala ilegal entran ahora de manera impune y atrevida porque no hay quien ejerza autoridad ni quien vele por la imperiosa necesidad de un desarrollo sostenible de estos pueblos de la selva amazónica. No teniendo alternativa acogen cualquier intervención que les resuelva su necesidad inmediata de generar recursos económicos que les permita responder a las múltiples necesidades. Pensamos en los jóvenes especialmente que ven cada vez más incierto su futuro nos entristece e indigna ver adolescentes prostituyéndose para los mineros ilegales, incrementándose cada vez más las cifras de VIH – SIDA en la zona”.

“El pueblo Wampis, liderado por el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), ha expresado un claro rechazo a cualquier acción minera o de cualquier índole que ponga en riesgo el desarrollo de la vida y los derechos humanos de los pueblos indígenas” resalta el comunicado.

Por ello según deja constar Mons. Alfredo Vizcarra, “ el sentimiento de impotencia nos mueve a expresar nuestro dolor y profunda preocupación por los daños irreparables que están produciendo a los ecosistemas de parte de la Amazonía. Así mismo, expresamos el sufrimiento, las injusticias y la violación a sus derechos que padecen los pueblos awajún y wampis. Sufren de tantos siglos del olvido y abandono”.

Ante todo ello desde el Vicariato de Jaén, se considera “ que la situación es muy grave, por eso, nos unimos al llamado que hacen nuestros hermanos y hermanas del pueblo Wampis para cuidar su territorio como un bien sagrado. Extendemos este reclamo a la situación en territorio awajún”.

Finalmente, Mons. Vizcarra, pidió “respetuosamente a las autoridades del Estado peruano en todos los niveles a tomar las medidas necesarias ante estos problemas, para garantizar la paz social, el cuidado de nuestros territorios amazónicos y el respeto a los derechos humanos para todas las partes involucradas”.